দেশে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ও অনুজীব দিয়ে ফসলের উৎপাদনবর্ধক ও

পরিবেশবান্ধব ছত্রাকনাশক উদ্ভাবনের দাবি করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

(বাকৃবি) একদল গবেষক।

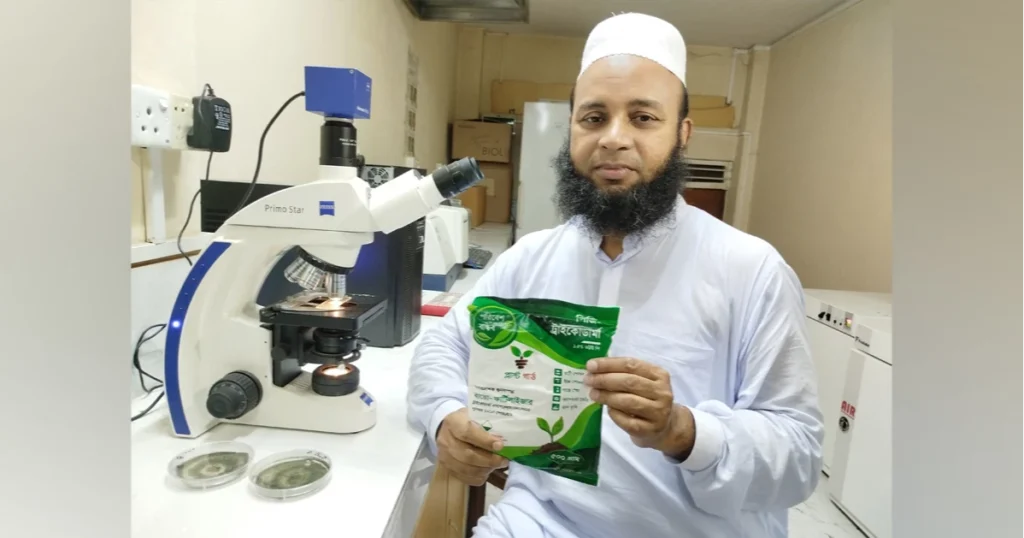

বাকৃবির উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহজাহান মঞ্জিলের নেতৃত্বে

গবেষক দলটি ট্রাইকোডার্মা অ্যাসপেরেলাম নামক ছত্রাক ব্যবহার করে নতুন ছত্রাকনাশকটি

উদ্ভাবন করেছেন, যার নাম দিয়েছেন পি.জি. ট্রাইকোডার্মা।

অধ্যাপক মঞ্জিল ছত্রাকটি আইসোলেট ও বায়োফর্মুলেশন উন্নয়ন করেছেন। গবেষক দলের অন্য

দুই সদস্য— কৃষি রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কে. এম. মহিউদ্দিন। তিনি এর গুণগত মান ও

কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেন। আর ফার্ম স্ট্রাকচার ও এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং

বিভাগের অধ্যাপক ড. আলী আশরাফ উৎপাদন ও পরিবেশগত মূল্যায়ন পরিচালনা করেন। গবেষণাটি

বাকৃবির মাইক্রোবায়োলজি ও বায়োকন্ট্রোল ল্যাবে সম্পন্ন হয়।

গবেষকদের দাবি, ছত্রাকনাশকটি পরিবেশবান্ধব হওয়ায় মাটি ও পানিতে ব্যবহারযোগ্য

রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয়তা প্রায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কমিয়ে দেয় এবং উৎপাদন ২০

থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারে।

ট্রাইকোডার্মা নিয়ে গবেষণা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মঞ্জিল ইউএনবিকে বলেন, এটি আমাদের

দেশের মাটি থেকেই শনাক্ত ও আলাদা করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি স্থানীয় উৎস থেকে সংগ্রহ

করা এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে ভালোভাবে অভিযোজিত।

গবেষণার শুরুতে দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চল থেকে কয়েক হাজার মাটি ও

রাইজোস্ফিয়ারের (শিকড়ঘেঁষা) মাটির নমুনা সংগ্রহ করে শতাধিক ট্রাইকোডার্মা ছত্রাক

পৃথক করা হয়।

তিনি বলেন, ট্রাইকোডার্মার শতাধিক প্রজাতি থাকলেও আমরা অ্যাসপেরেলাম বেছে নিয়েছি।

কারণ এটি পরিবেশের সঙ্গে সবচেয়ে ভালোভাবে অভিযোজিত এবং কার্যকর। দেশীয় অনুজীব

থেকেই এই ছত্রাকনাশকটি উন্নয়ন করা হয়েছে বলে এটি আমদানিকৃত ট্রাইকোডার্মার চেয়ে

বেশি কার্যকর।

ট্রাইকোডার্মা অ্যাসপেরেলামের বহুমুখী উপকার সম্পর্কে অধ্যাপক মঞ্জিল বলেন, এটি

একযোগে ছত্রাকনাশক ও জৈব সার হিসেবে কাজ করে। এটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জৈব

ছত্রাকনাশক, যা এনজাইম, উদ্বায়ী যৌগ ও সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটসহ বিভিন্ন জৈব উপাদান

উৎপাদনে সক্ষম।

এই উপাদানগুলো উদ্ভিদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, শিকড়ে বাস করে পুষ্টি গ্রহণ ও

বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং তাপ, অম্লতা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।

গবেষক দলটি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা ট্রাইকোডার্মা অ্যাসপেরেলাম দেশে প্রথমবারের

মতো জিন সিকোয়েন্সিং করেছে এবং তা আন্তর্জাতিকভাবে নথিভুক্ত হয়েছে। এটি এনসিবিআই

জিনব্যাংকে সংরক্ষিত হয়েছে।